2020.10.17

誰でもわかる、暗号資産(仮想通貨) 第3章

ブロックチェーンとは?

その特徴と成り立ちとは?

「インターネットに次ぐ発明」とも言われるブロックチェーンのなにが優れているのかを理解しよう。

① ブロックチェーンはどういう「発明」?

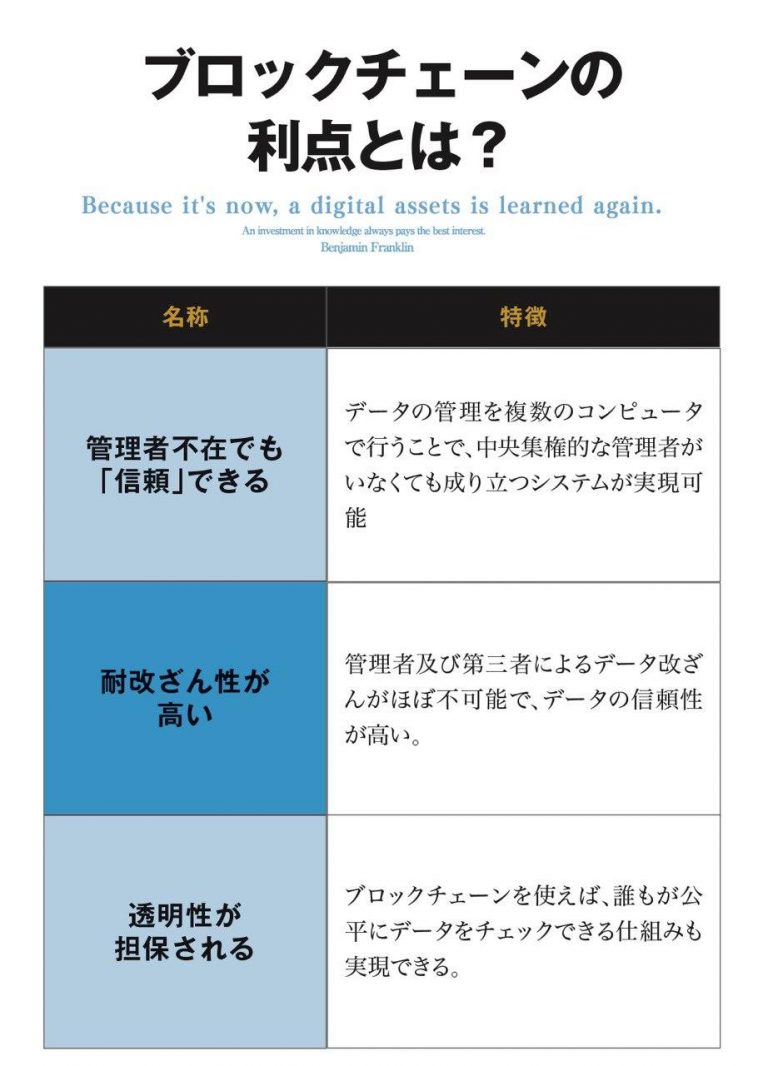

ブロックチェーンは2008年の秋にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって考案された仕組みである。複数のコンピュータによってデータを共有管理することで、データの耐改ざん性(改ざんされにくい性質)・透明性(データを誰もがチェックできること)を実現する仕組みとして考案された。

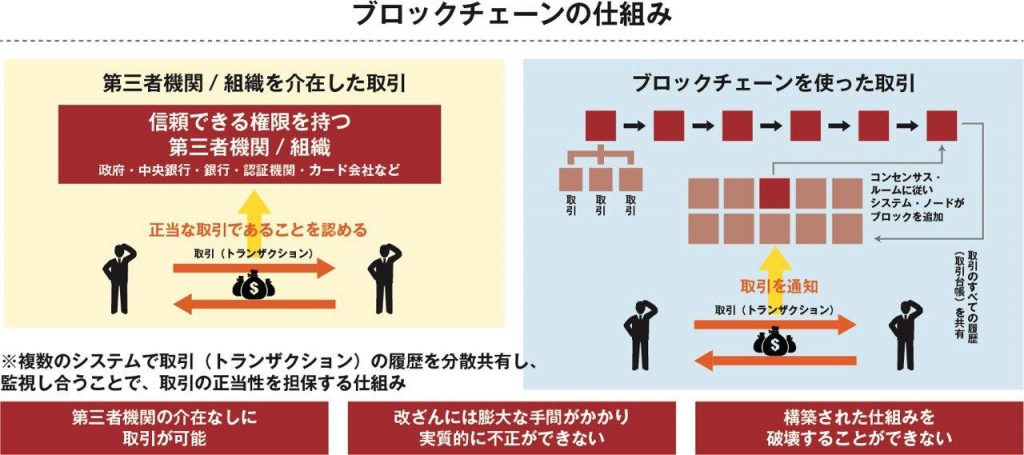

特定の個人や企業だけがデータを管理している場合、個人や企業の意思でデータが削除・改ざんされてしまう可能性があるが、管理者が分散化されているブロックチェーンを使えば、特定の誰かが恣意的にデータを変えることができず、参加者すべてが平等にデータを扱えるのだ。

② ブロックチェーンは社会にどういう影響を与える?

WEBサイトや銀行、あるいはネットゲームなど、特定の企業がデータを管理している仕組みは、管理者たる企業が「データを公正に扱うはず」という信頼のもとで成り立っている。しかし、このような仕組みにおいては、管理者が信頼を裏切ってしまうリスクが常に存在する。それゆえに利用者は常に「信頼できるのかどうか」をチェックする必要があるのだ。

一方、ブロックチェーンを使えば特定の管理者が存在せず分散化された状態でデータの正しさが担保される。つまり従来は誰かを信頼することで成り立っていた仕組みも、ブロックチェーンに置き換えれば「誰のことも信頼しなくても良い」システムに置き換わるのだ。

③ ブロックチェーン=暗号資産は誤解

では「誰のことも信頼しなくても良い」システムとはどのようなものなのだろうか。その代表例こそ、ビットコインである。

実は2008年にサトシ・ナカモト氏が考案したのは「世界中のネットワーク

上で誰もが使えるお金=ビットコイン」である。そしてビットコインを成り立たせるために必要な仕組みとしてブロックチェーンが考案された。

元来、お金は政府や中央銀行が発行し、その価値を担保しているという信頼性によって成り立ってきた。政府や中央銀行などの管理者に頼る必要がないお金を成立させるためにはどうすればいいか。その答えとして、ブロックチェーンが考案されたのだ。したがって、確かにブロックチェーンは暗号資産を支える仕組みだが、それ以外の用途でも利用可能な優れた仕組みである。

④ ブロックチェーンは制作コストが高い?

ブロックチェーンを活用したシステムは、従来のサーバ型の仕組みよりもコストがかかると言われている。ただし、両者が目指すシステムは全くの別物である場合が多いので、単純な比較はできない。

⑤ 安全なはずなのになぜ取引所から暗号資産が盗まれた?

データの耐改ざん性に優れているはずの暗号資産だが、取引所からの流出事件が世界中で発生している。とはいえ、ブロックチェーンに何らかの弱点があるわけではなく、取引所側の管理手法が要因になっているケースが大半である。

優れた金庫を持っていても鍵をかけ忘れていればお金は盗まれてしまう。取引所から暗号資産が盗まれた事件は、ほぼこのような理由なのだ。

⑥ ブロックチェーンは作る人によって違う?

ブロックチェーンごとに「処理が速い」「耐改ざん性」「開発しやすい」などの特性があり、それぞれの特徴に合わせて利用されるようになっている。